□ 张期鹏

徐行健先生是我认识不久的一位朋友。

说是“朋友”,实际上是我高攀。论年龄,他是我的前辈。论资格,他是卓有成就的高级美术设计师、研究员、画家、书法家,是中国家纺产品设计中心主任、总设计师,是瑞典NCS大自然色彩协会中国地区特约设计师、济南大学等多所院校客座教授,是中国大百科全书(第三版)编委、济南市美术家协会顾问、享受国务院特殊津贴专家、山东省专业技术拔尖人才。2017年,还曾荣获中国家纺艺术设计终身成就奖。论出身,他是名人之后。他的父亲,是济南著名文化学者徐北文先生。

这样一个“大人物”,我怎敢冒称朋友呢?

但他又的确是我的朋友。我们经著名文学评论家、山东师范大学教授宋遂良先生引荐认识后,有一天,他应邀与济南文化学者周长风先生造访寒舍,不仅以他和北文先生的几部书法集、画册持赠,还赠我一份徐老的珍贵手稿。那是徐老当年为“可爱的济南”丛书写的序言。这个举动让我吃惊不小,我只能用行健先生“礼贤下愚”来解释了。这样一个人,不称之为朋友,又将怎么称呼他呢?在我眼里,朋友是一个人对另一个人的最高称呼,因为高山流水,知音难觅,“人生得一知己足矣”。尽管这个词现在被用得滥了一点,在很多时候也失去了它的本来意义。

其实,我对行健先生是有所了解的。这源于他的父亲徐北文先生,那是罩在他头上的一个最大光环。在济南,凡是热爱文化、学习文化、研究文化的人,如果不知道徐北文先生,肯定是一个笑话。当然,要是行健先生一无所长,就是有个比徐北文先生更有名气的父亲,也是枉然。他为人所知,有乃父之力,更是他长期扎实努力、砥砺深耕的结果。

行健先生比我父亲大两岁,出生于战火纷飞的1943年。他是名人之子,就得接受名人给他带来的荣耀和苦厄。在他青少年时代,正是父亲遭受各种磨难的时期。据他的女儿徐春娜编著的《徐北文年谱》记载,一直坚持记日记的徐北文先生,在1949年到1955年、1957年到1976年间留下的日记却很少。徐春娜说“有在运动中遗失的,还有一段时间因害怕被查没写日记”。这种严酷的环境对北文先生的影响是巨大的,对徐行健先生的影响同样巨大。但正如徐春娜所说,北文先生“青壮年时期经历过战争洗礼、数次政治运动的迫害、贫困和饥饿,但他依然爱生活、爱家人、爱大自然一切美好。困境中从未放弃对学问的追求、对生命的热爱”,这才使他在改革开放之后,能够焕发出旺盛的生命活力。

这一点,对行健先生的影响可能更大,也更为内在、持久,构成了他生命的“内力”。如果没有这种“内力”,一个人的生命就会缺乏耐力与韧性,很有可能在逆境中因柔弱而遭毁灭,或因刚烈而遭摧折。所以,就一个人来讲,生命的“内力”是不可或缺的。有了这种“内力”,他才可以度过一切苦难,至少不被摧毁或击倒。那么,当年北文先生给他取名“行健”,是否就有这样一种期许呢?我没有问过行健先生,但我知道古人有“天行健,君子以自强不息”的名句,北文先生应该是从这个含义上为他的爱子命名的吧?

从行健先生的经历来看,他的确无愧此名。早在1959年,他初中毕业之后不能继续升学,就进入了济南毛巾厂工作。那一年,他才十六岁。因为北文先生在此前的1955年,就在反胡风运动中受到牵连;后来又被划为“右派”,由济南教师进修学院的一名教师,下放至林场苗圃劳动。直到十一届三中全会以后,才被彻底平反,重回济南教师进修学院工作。父亲的命运,在某种程度上决定了儿子的命运;父亲的学养和“内力”,也给儿子带来了深刻的影响。因此,在济南毛巾厂,行健先生不论是干挡车工还是制版工,都没有丢下自己的学业,放弃自己的爱好,他以坚忍的毅力刻苦学习美术,也靠自己的美术专长逐渐改变了人生轨迹。1966年,进厂七年的行健先生被调到图案设计室从事设计工作,从此与家用纺织设计结下了不解之缘,也逐渐成了这个领域的佼佼者。我们从他那一大堆头衔中,可以看出他在家纺设计行业中的地位和影响。他的事迹,还被选入了《中国自学人才荟萃》《中国职工自学成才辞典》《中国当代工艺美术名人辞典》。

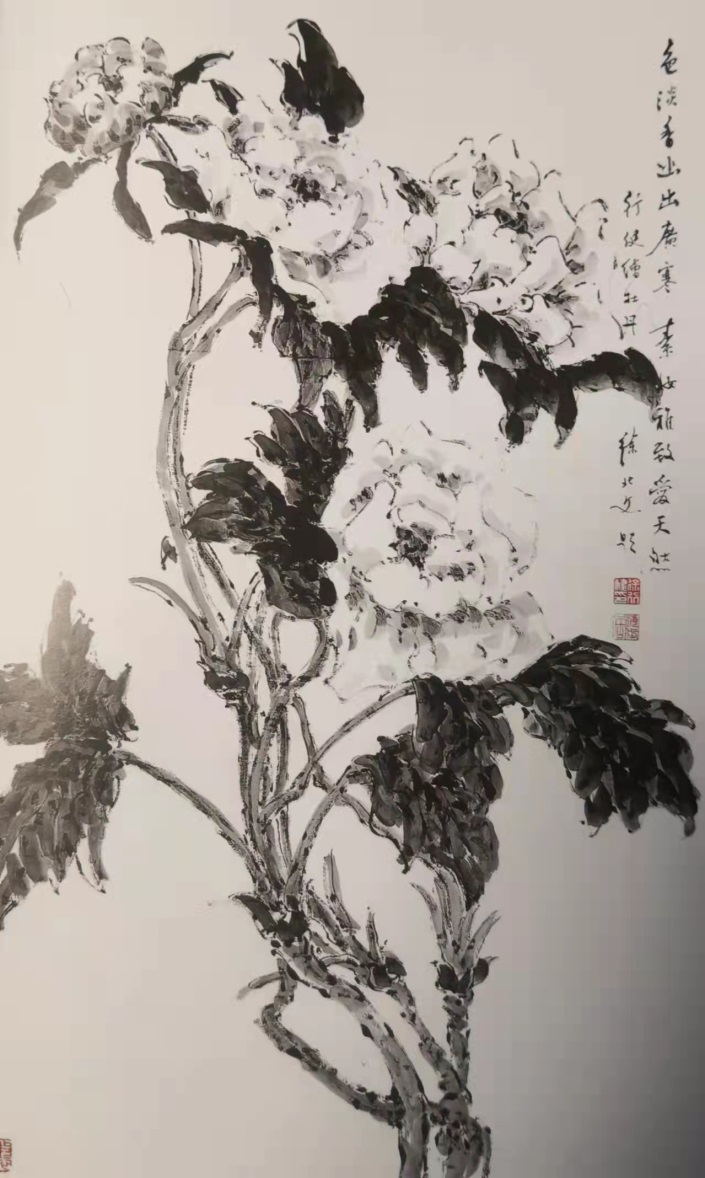

当然,他的兴趣并不只在家纺图案设计中,他还有更广泛的爱好和更高远的追求。业余时间,他同样刻苦地学习油画、水粉、国画、书法,后来又专攻中国画,以花鸟为主,兼擅山水,取得了令人刮目相看的成绩。他的中国画,最突出的特点是以实用美术尤其是图案设计“打底”,有着扎实深厚的线条基本功。这与那些喜欢挥动大手,落笔便是墨团、色块的“创新型”画家,有着本质的不同。而就中国画而言,线条无疑是基础的基础,所谓“书画同源”,大概也主要是从它们都注重线条的秉性说起的。

因为对于线条的强调,我们看到他笔下的花卉,即便是以雍容华贵著称的牡丹,也与那些习见的作品不同。它们在行健先生笔下,几乎全以长短线条和黑白两色出之,没有大红大紫之色、妖艳妩媚之态。偶有点染,也是画龙点睛,灵动自然。在一种“俗艳”之风弥漫的社会状态和艺术环境中,坚持与中国画的传统与本源对接,而不迎合市场和大众的口味,这本身就需要极大的勇气和定力。这是一种外表平淡但内心热烈的品格,一种看似与世无争实则坚决抵抗俗风的坚定与决绝。这样一位画家,他不会为任何人画画,他的画笔只投向自己的内心、表现自己的情致。因此,他的牡丹是“花魂风骨”,梅花是“雪魄冰魂”。自然万物在他的笔下都有了自己的鲜明的个性,呈现出了一种难得的通透、傲然之气。元人王冕曾有《墨梅》诗云:“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”这是梅花的精神,诗人的高格。我觉得用在行健先生身上,也是很恰当的。

近读我的师兄耿介耳先生的《徐公牡丹记》,其中写道:“行健公云,我欲以线振精神。”“徐公牡丹,以线聚形,无线描之故态;丹粉浅淡,犹五彩之新妍。”实在是行家所见。介耳先生又说:“画手自来有分野,一者入手即俗,一者出手不凡。应知画手之手关乎心焉,所谓非力取可得者也。世人只知勤能补拙,不知其惟不可补心,心自有心养处也。”这也恰如宋遂良先生在《徐行健画册序言》中所说:“画得好,还是因为画家的人好。古人说,‘画者,文之极也’。中国画讲究历史文化之积淀。故以诗词、书法、金石三者辅之、约之、规之,使其浸润于深厚的文化底蕴之中,以脱其俗气、戾气、小气而成大器。徐行健先生出身于世代书香,父亲北文先生乃齐鲁当代大儒,然不幸迭遭磨难,致使行健少年间关顿踣,备尝艰辛,全靠自学成为全国第一流的美术设计师。这种煎熬磨砺,成就了他人道主义的胸襟。儒家的进取担当,道家的栖恬守逸,佛家的慈悲宽容,在他身上兼而有之。”

宋遂良先生同时指出,行健先生的“历练和天赋,使他在绘画和书法方面仍有广阔的空间。这个画册也许只是一个新的起点”。是的,一个真正的艺术家,永远都把每一天当成一个新的起点。行健先生虽已年届八旬,但依然精力充沛、虎虎生风,尤其是他爱生活、爱自然、爱艺术的那颗“大心”,依然在嘭嘭跳动,给他以生命的活力和艺术的渴望。

责编:新华